8月8日一早,我们怀着满心期待踏上前往泉州的列车。下午抵达后,便迫不及待地漫步于西街的石板路上。街巷烟火气十足,而转角处,朱墙飞檐的开元寺宛如一位沉睡的千年老者,静候时光的叩门。寺前的“紫云屏”像一道无形的界限,隔开了市井喧嚣与佛门清净。

踏入寺门,弘一法师题写的楹联“此地古称佛国,满街都是圣人”映入眼帘,道尽泉州佛释交融的底蕴。寺内,东西双塔——镇国塔与仁寿塔巍然矗立,檐角铜铃随风轻响,仿佛低语着宋元时期刺桐港的繁华。大雄宝殿内,二十四樽“飞天乐伎”凌空起舞,羽翼流转间,中西文化的交融在此展现得淋漓尽致。

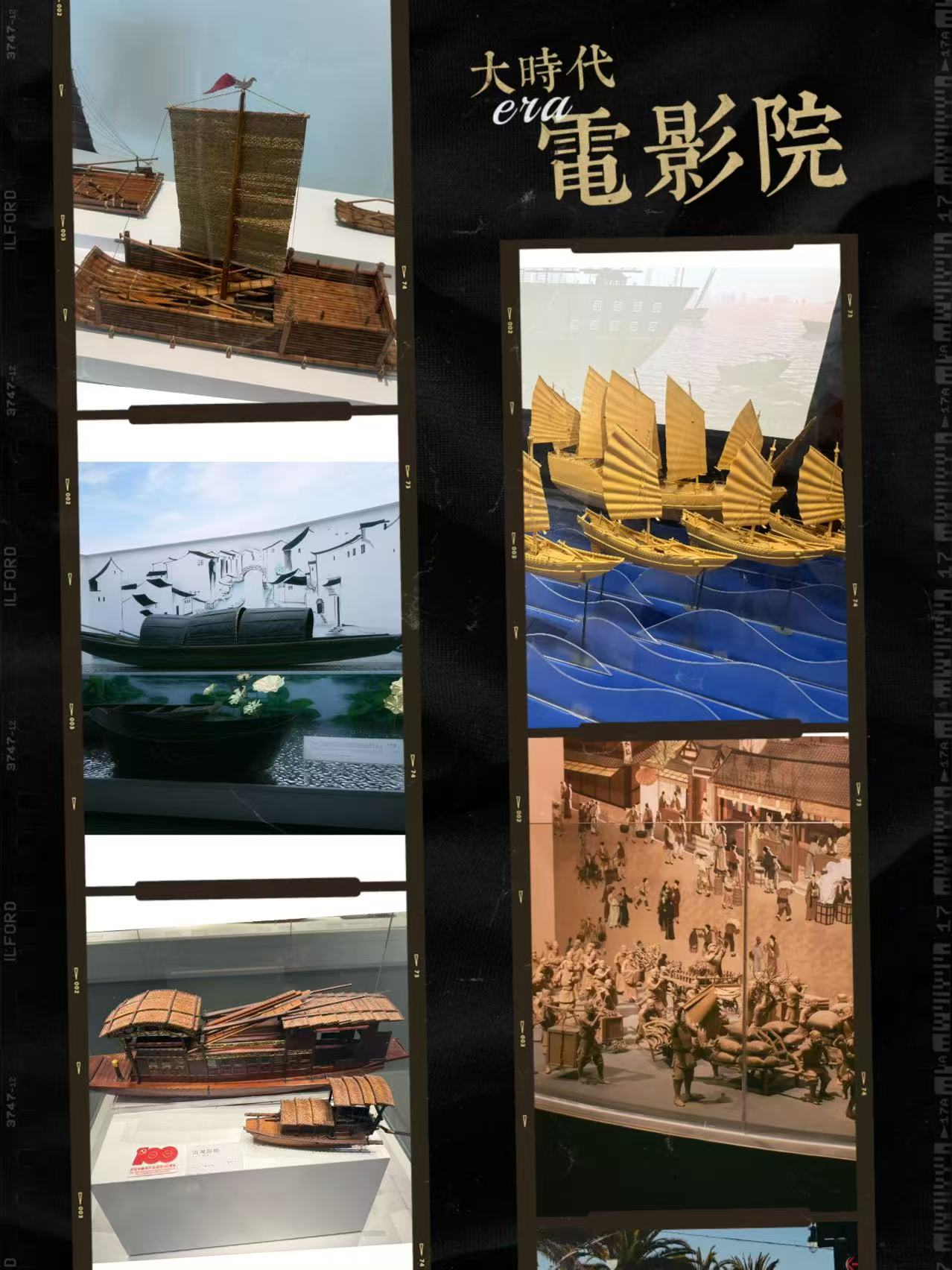

第二天清晨,我们前往海外交通博物馆,这里如同一本厚重的航海日志,记载着泉州作为“东方第一大港”的辉煌历史。宋元的沉船残骸、阿拉伯文墓碑、伊斯兰教石刻……不同文明的印记在此交汇,让人遥想当年“涨海声中万国商”的盛景。

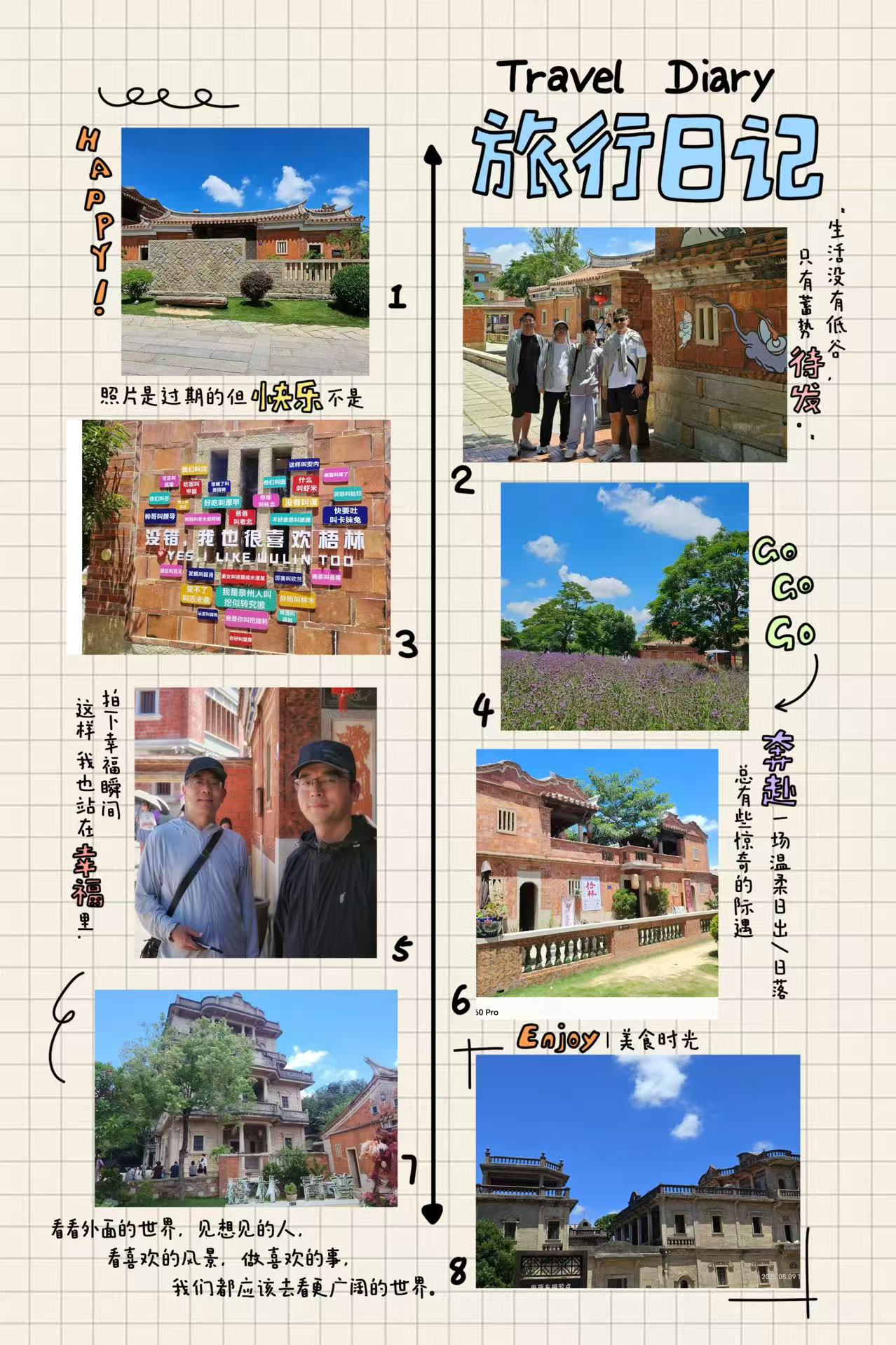

午后,我们来到梧林古村落,这里像一座露天的“华侨建筑博物馆”。罗马柱、哥特式尖顶与闽南红砖、南洋花砖奇妙融合,每一栋老宅都诉说着华侨荣归故里的故事。在“朝东楼”里,精美的瓷砖与泛黄的老照片,让人恍惚间穿越回民国时期的南洋。

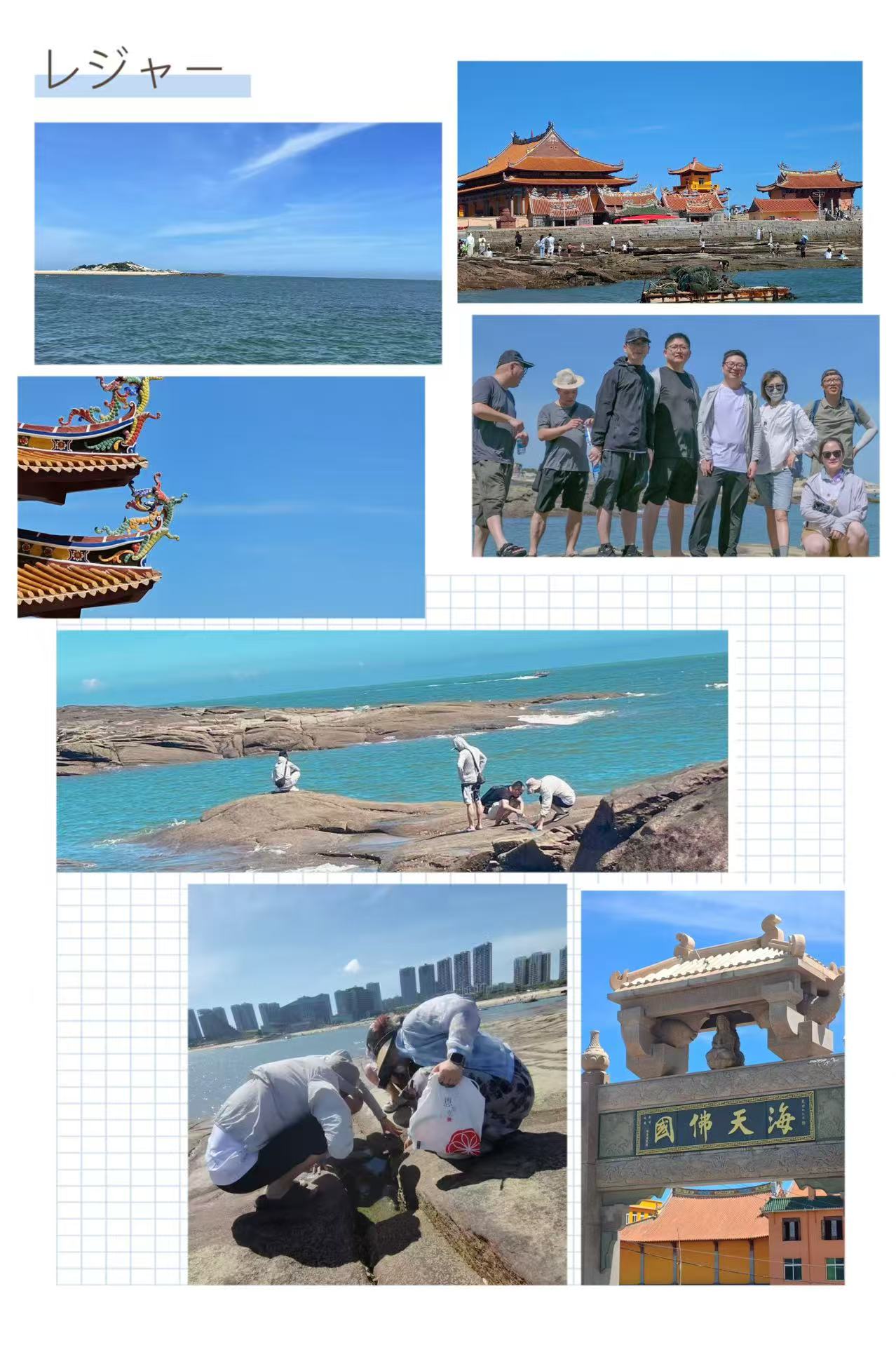

傍晚时分,我们前往黄金海岸,细软的沙滩上,海浪轻涌。不远处,洛迦寺矗立于礁石之上,橙黄的殿宇映衬着碧海蓝天,宛如“海上佛国”。潮水退去时,我们踏着礁石走近寺庙,梵音与涛声交织,营造出“浮岛禅寺”的独特意境。

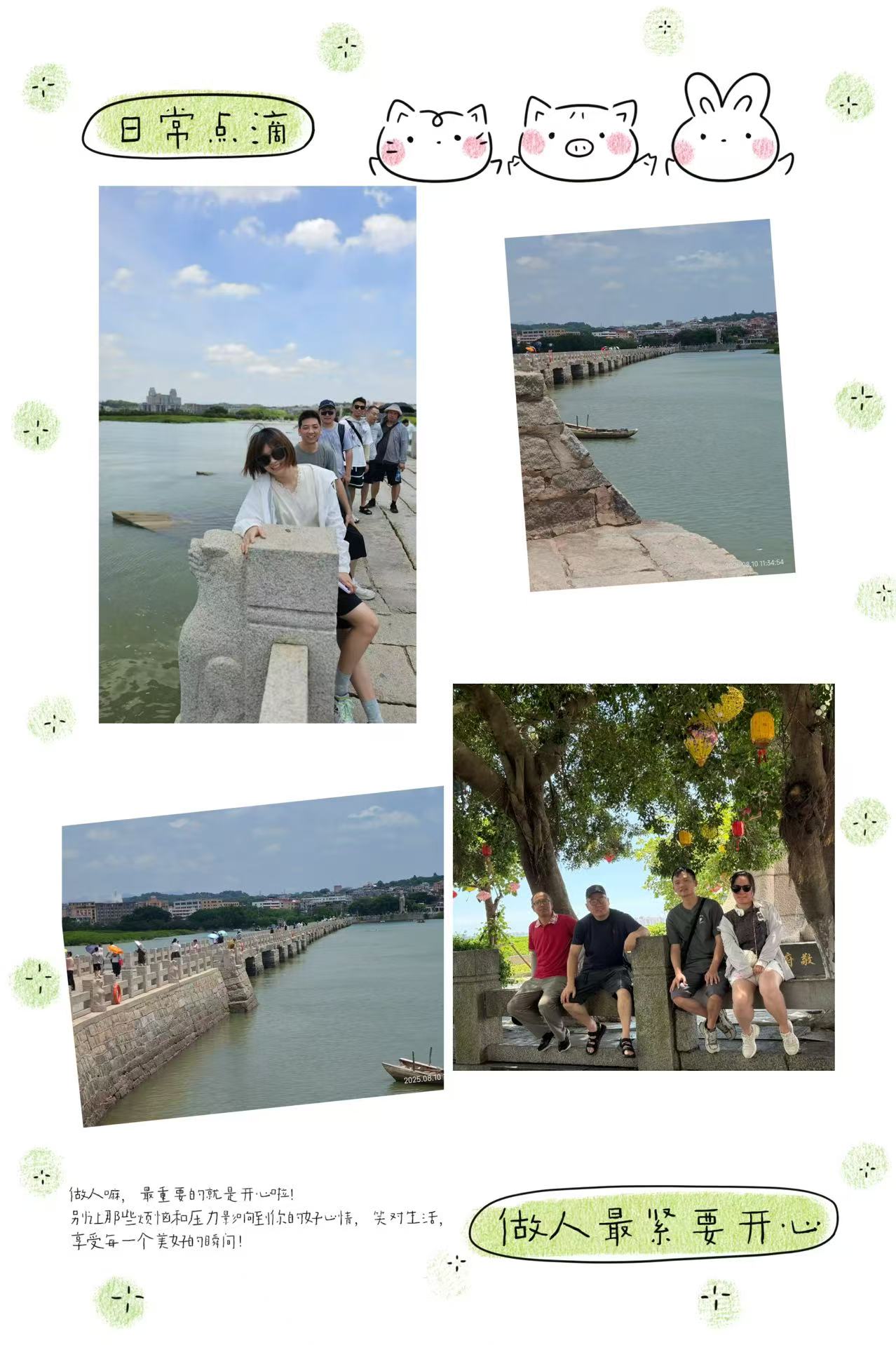

第三天,我们探访了中国第一座海湾大石桥——洛阳桥。这座北宋年间的跨海石桥,至今仍横卧在洛阳江上。退潮时,桥墩下的牡蛎壳清晰可见,古人“种蛎固基”的智慧令人叹服。

随后,我们来到崇武古城,这座中国现存最完整的明代石头城,城墙上的斑痕依稀可见抗倭岁月的刀光剑影。登上古城远眺,海浪拍打着礁石,远处现代风车缓缓转动,历史与当下在此交织。古城内的惠安女民俗村,头戴黄斗笠、身着短衫宽裤的惠安女,成为闽南沿海最独特的风景。

下午,我们在西沙湾的平缓沙滩上赤脚漫步,岸边矗立的“解放军烈士庙”,默默诉说着一段军民鱼水情的感人历史。

最后一天,我们探访了鲟埔村。这个以“蚝壳厝”和“簪花围”闻名的小渔村,仍保留着闽南渔女的传统装扮。村里的阿姨们头戴鲜花,坐在门前熟练地撬着海蛎,热情地招呼游客拍照。沿着窄巷漫步,斑驳的蚝壳墙在阳光下泛着珍珠般的光泽,仿佛每一片蚝壳都藏着一则海浪的故事。

下午,当我们乘坐的动车穿过晋江入海口时,咸湿的海风突然灌进车厢,带来洛迦寺的钟声、中山街的市声、黄金海岸的潮声——这是刺桐城赠予我们的临别礼物,也为我们四天的泉州之旅画上了一个诗意的句点。